給付型奨学金も在学採用のほうがハードルは下がる?! – 日本学生支援機構奨学金の「家計基準」を深掘り!【後半】給付型奨学金編

本記事は後半編です。

⏱この記事は約4分で読めます

目次

次に解説するのが給付型奨学金です。

実は、給付型奨学金でも「在学採用」がカギになってくることがあるのです。

給付型奨学金も在学採用のほうがハードルは下がる?!

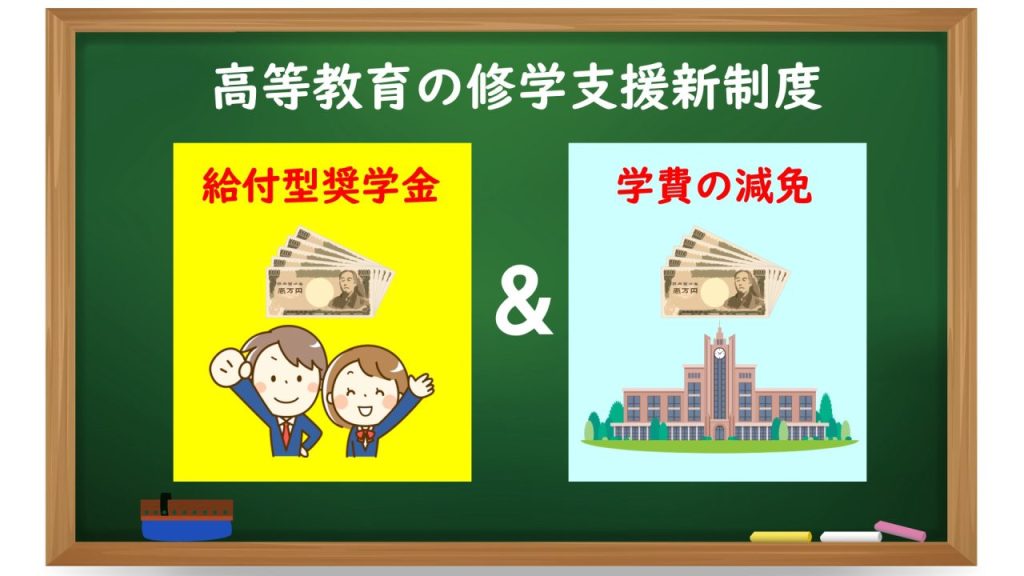

2020年度から「高等教育の修学支援新制度」として、住民税非課税世帯など特に経済的に厳しい家庭を対象に給付型奨学金と授業料等の減免の両面で支援する新たな取組みが始まっています。

では、修学支援新制度の内容をおさらいしてみましょう。

給付型奨学金と学費の減免は、家庭の収入状況に応じて3段階の支援割合が取られます。

●第1区分 ➡ 満額支援

●第2区分 ➡ 3分の2の支援

●第3区分 ➡ 3分の1の支援

給付型奨学金の給付年額

学費の減免上限額 ※第1区分(満額支援)採用者の場合

採用者の場合-1024x418.jpg)

次に採用基準を見てみます。

2022年度入学者の予約採用での収入基準の目安額です。

第1区分は住民税非課税世帯、第2・3区分はそれに準ずる世帯となっています。

これを見ると、修学支援新制度は特に厳しい家庭を対象にした大学等無償化制度であることがわかります。

ひとり親世帯の貧困が社会問題になるなか、対象となる家庭にとって修学支援新制度は大きな光となるでしょう。

一方、ギリギリで対象外の家庭にしてみれば残念で複雑な思いを持つ気持ちも理解できます。

実は、給付型奨学金も貸与型奨学金と同じように「在学採用」では、収入基準のハードルが緩やかになるケースがあり得るのです。

そこで、文部科学省が公表している「高校生向けリーフレット」と「大学生向けリーフレット」から、収入基準の違いについて見てみたいと思います。

▶︎ 高校生向け・修学支援案内リーフレット(PDF/日本学生支援機構)

▶︎ 大学生向け・修学支援案内リーフレット(PDF/日本学生支援機構)

デザインが少し違うだけで、両方とも高等教育の修学支援新制度を周知するためのリーフレットです。

収入基準に関するじっくりと見てみると!

4人世帯の収入基準の目安について「高校生向け」「大学生向け」のリーフレットから整理しました。

からの比較-1-1024x323.jpg)

家族構成や家計支持者は共に同じですが、大学生向けリーフレットでは、目安となる収入基準が高校生向けに比べて30万円~100万円も緩やかになっていることがわかります。

東京や神奈川、大阪など平均所得の高い大都市圏在住者の反応は薄いかもしれませんが、筆者がよく訪れる沖縄や東北エリアなどでは世帯年収が400万円台の家庭は決して珍しくありません。

では何故、収入基準が異なるのか? その答えは、学生本人の年齢が深く関わっています。

実は、学生本人が「18歳まで」か「19歳以上」かで、税金の控除額が変わってくるのです。

その結果、保護者の収入が変わらなくても実質的に給付型奨学金の収入基準のハードルが下がるという現象が起こるのです。

予約採用で不採用でも在学採用の「秋募集」で再チャレンジを!

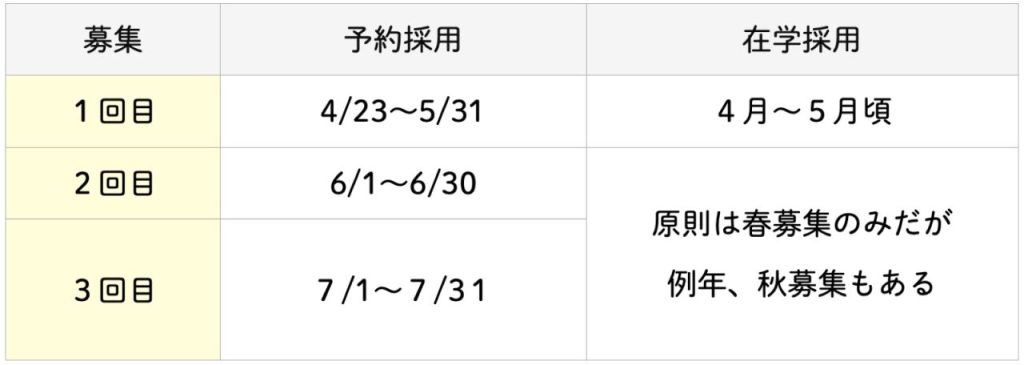

日本学生支援機構の奨学金は貸与型・給付型ともに「予約採用」と「在学採用」の2つの申込み方法があります。

在学採用は原則春募集のみですが、例年秋募集も行われており、給付型については案内書に「秋募集」が明記されています。年齢により給付型奨学金の収入基準のハードルが下がるということは、「秋募集」がポイントとなってくるでしょう。

日本学生支援機構奨学金の2021年度の募集時期

高等教育の修学支援新制度は多数を占める中間所得層が対象外となっていることで批判の声も聞こえますが、厳しい状況に置かれている学生にとっては希望が持てる制度です。

高校での「予約採用」と大学での「在学採用」の間には無意識の情報分断があると感じており、そのことに以前から問題意識を持っていました。

予約採用が主流となっているため、在学採用に目を向ける保護者、受験生は少数派かもしれません。

奨学金には参考書のようなものがないうえ、ネット上には玉石混合の情報が溢れかえっています。貸与型、給付型ともに奨学金の正しい知識を親子で共有して、進学に臨んでほしいと思います。

奨学金についてより詳しく知りたい方はこちらもおすすめ!是非、ご覧ください!

- ライター

- 久米 忠史(奨学金アドバイザー)

奨学金アドバイザー・久米忠史 (くめ ただし)

株式会社まなびシード 代表取締役 2005年頃から沖縄県の高校で始めた保護者・高校生向けの奨学金ガイダンスが「わかりやすい」との評判を呼び、現在では高校だけでなく全国各地で開催される進学相談会や大学のオープンキャンパスなどで毎年150回以上の講演を行う。2009年には進学費用対策ホームページ「奨学金なるほど!相談所」を開設。

【著書】

『奨学金完全活用ガイド2022』(合同出版/2022年)

『奨学金まるわかり読本2020』(合同出版/2020年)

『薬学生のための奨学金まるわかりガイドブック』※監修(ユニヴ/2018年)

『借りる?借りない?奨学金見極めガイド 最新版』(合同出版社/2018年)

『借りる?借りない?奨学金見極めガイド』(合同出版社/2015年)

『子どもを大学に行かせるお金の話』(主婦の友社/2012年)